旧住所登記で家を買った場合、登録免許税や不動産取得税が高額になってる?!

目次

旧住所登記をした方、登録免許税・不動産取得税の減税適用してますか?

家を買う時に、意外と目立たないけれど減税優遇措置が効く税金に「登録免許税」と「不動産取得税」があります。

これは、一定の要件を満たす住宅を購入する場合には必ず使いたいもので、建物のグレードや広さにもよりますが、それぞれ20~30万円以上もお得になることもめずらしくありません。

通常これらは意識せずとも、登録免許税減税申請は司法書士が代理で行うことが多く、不動産取得税は自動的に減税制度が適用されたりすることが少なくありません。

ですが、住民票上の住所と、購入したマイホームの住所が一致している「新住所登記」ではなく、「現住所(旧住所)で登記」をした場合には、要注意です。

特に不動産取得税の減税手続きは、本人が行う必要があるケースがあり、手続き不足となれば知らないうちに数十万円単位で損をすることがあり得ます。

ここでは、旧住所登記した場合に、登録免許税と不動産取得税の減税を適用させるためのポイントをみていきましょう。

登録免許税減税には「家屋証明書」。賃貸借契約書や媒介契約書を用意

登録免許税の減免を受けるためには「住宅用家屋証明書」というものを役所に発行してもらうことが必要です。

家屋証明書は、「自分たちで住むために買った、一定の品質を満たすマイホーム」に対して発行されるもので、第三者に賃貸に出すことを目的とした投資物件でないことを示す必要があります。

ですので、住民票上の住所と、新たに購入した家の住所が異なる(旧住所で登記する)場合には、現在住んでいる住まいは退去したり売却したりと「処分する」ことを前提としていることを書面で示さなくてはなりません。

それには、現在お住まいの住居が賃貸物件の場合には「賃貸借契約書」、持ち家の場合には売却活動を不動産会社に依頼する際の「媒介契約書」などが必要になるということです。

前者の賃貸借契約書は、お住まいの住居が社宅などの場合で、契約者名が法人となっている場合などには「社宅使用許可書」などで代用できる場合もあります。

もちろん、決済前に既に住民票を新住所に異動している場合にはこのような書類は不要です。

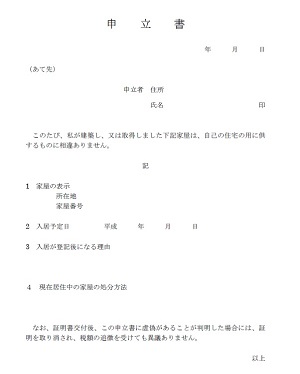

現住居の処分方法と、入居が少し遅れる理由を明記した「申立書」も必須

住民票を旧住所のままにして(旧住所登記をして)家屋証明書を取得する場合には「申立書」という書類も必要になります。

これは、A4用紙で1ページの簡単な書類で、多くの自治体でひな形がダウンロードできるようになっています。

申立書の中では、「現在の家屋の処分方法」と「入居が登記の後になる理由」の2つについて、記載する必要があります。

前者「家屋の処分方法」については、「借家を退去する」「持ち家を売却する」などとすればよく、新しく買った家は自己の居住の用に供することを明確にしておく必要があります。

後者「入居が登記の後になる理由」については、「融資実行の関係上、抵当権設定登記を先行して行う必要があるため」と記載すれば理解してもらえます。

さらに、決済(所有権移転登記)後すぐに入居できない場合には、「リフォームに時間を要するため」などと、その理由も追記しておくと安全です。

住宅ローンの抵当権を設定を早く行うために、住民票異動が後になるのは仕方ない

役所の論理としては、決済(売主・買主間でのお金の受け渡し)を終え、住民票を新住所に異動した後、所有権移転登記をして欲しいと考えている節があります。

一方で、多くの方は住宅ローンを使ってマイホームの売買を行います。そうすると、銀行としては、決済が終わればその直後に抵当権を設定します。

この抵当権の設定は一秒でも早く行わなければ、(詳細は省きますが)最悪、第三者による乗っ取りなども起こりえないとも限りません。

ですので、融資実行の関係上、入居前に先行して抵当権設定登記を行うことが必要で「住民票異動はその後になってしまうことは仕方ないのです」ということを申立書で記載しておくのです。

いずれにしても、家屋証明書の取得と合わせて、多くの場合にこれらの手続きは司法書士さんが代理して行ってくれます。不安な場合には詳しくは聞いてみてください。

中には、経験不足の司法書士に当たってしまった場合には、「〇〇県 家屋証明書 問い合わせ」などで検索すれば、窓口が分かります。電話もしくは訪問すれば、役所の職員の方が直接説明してくれます。

不動産取得税の減税は、後から申告書を提出しないと高額なままに…?!

不動産取得税は、住宅を購入した時に1度だけかかる税金です。

この不動産取得税の減免措置の適用方法は、自治体によっても異なりますが(自動的に減免してくれる/申告書を提出しなければならないなど)、おおまかには以下のようになっています。

- 新住所登記の場合には、自動的に減税措置が適用される

- 現住所(旧住所)登記の場合には、一旦満額の納税通知書が送付されるので、減免措置の申請を行えば減額される

尚、新住所登記の場合であっても、自動的に減税措置が適用されないこともあり得ます。不明な場合には自治体に聞いて確認しましょう。

旧住所登記をした場合には、一旦、満額の納税通知書が送られてくることが多いようです(ただ、中には自動的に減税措置を講じてくれる親切な自治体もあるようです)。

その場合、納税通知書に加え、印鑑や土地・建物登記簿謄本(旧住所で可)、売買契約書の写し、住民票の写し(新住所)など必要書類を持参して、各都道府県税事務所の窓口で申告手続きをしましょう。

その場で職員の指示に従って、不動産取得税の減税手続きを行えばそれで終了です(簡単な手続きで終わることが多いようです)。

旧住所登記でも優遇制度は適用できる!不安なら司法書士などに確認を

登録免許税・不動産取得税といった税金は、不動産購入時に1度だけかかります。

ただ、あまり目立つものでもなく、特に旧住所で登記する場合には、知らず知らずのうちに高額な税金を払っていた…ということにもなりかねません。

特に経験不足の司法書士や不動産会社が「新住所登記でないと、減税制度は適用されない」と思い込んでるケースもあり、ミトミにも相談を持ち掛けられることがあります。

正しくは、旧住所登記であっても減税制度は適用されます。ただ、新住所登記の時よりも少し手続きが複雑になるだけです。

尚、不動産取得税は後から修正申告ができますが、登録免許税は、登記してしまえば後から「減税してください!」といっても不可能です。

一発勝負ですので、不安な方は担当の司法書士さんに「登録免許税は減税されますよね?」と確認してみましょう。優遇制度をフル活用しながら住宅購入してください!

【P.S.】失敗しない家の買い方を2時間でマスター!【大好評セミナー】

現在「家の買い方セミナー」(無料)を開催中です。

多くの方から高い評価を得ているこのセミナー。まだ家を買うかどうか決まっていない方から、既に取引を進めている方までぜひお気軽にご参加ください!

※【実績】最高評価“来て良かった!”が98%超!