値上がり・値下がりするマンションの見分け方は?過去の売買価格をチェック!

目次

購入検討マンション、過去にいくらで売買されてきたの?成約価格推移は?

家を買う時に、「将来どれくらいで売れるのかな」というのは気になるところですね。

「過去にどれくらいの値段で売れてきたのか?」を知ることで、買うタイミングかどうかを判断できます。

例えば売買の成約価格の推移をみることで、今後値下がりするのか、もう価格が落ち切ったのか、それとも今後上がっていく可能性があるのかなど、どのフェーズにいるか確認できるからですね。

ここではいくつか典型的なマンションの価格推移を具体例とともにみることで、買うタイミングの推し量り方を考えてみましょう。

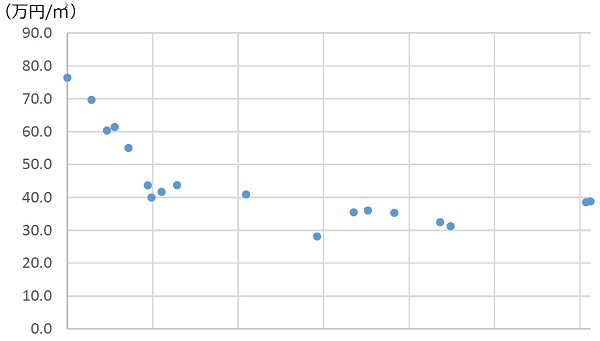

多くの中古マンションは15年程度で価格が落ち切り、その後安定する傾向

多くのマンションでは、新築時からの価格推移を表すと【\_】という形状を描きます。

つまり、築後約15年前後(10~20年)かけて価格が落ちていき、落ち切った後には価格が安定する傾向にあるということです。

もちろん、安定せずにそのまま価格が落ち続けるものもありますが、それでも価格の下落率はだいぶん緩やかになります。

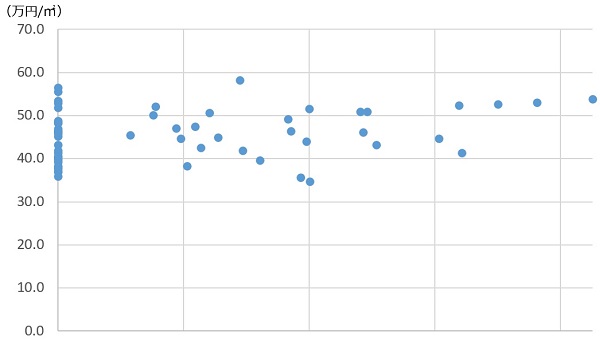

【売買価格推移】東京郊外の某マンション

中古マンションは、基本的に需要と供給のバランス(周辺の取引事例)によって価格が形成される一方、新築価格は足し算(土地仕入れ値+建築費+販促費+業者利益)で決まるためです。

つまり、新築時には建築費や業者利益などの要因で価格が値付けされ、周辺中古相場とかけ離れた値段でも売り出される傾向が強いのです。買主側としても、誰も使っていない“新築プレミアム”を理解した上で購入します。

新築マンションは(購入して)「鍵を回した瞬間2割資産価値が落ちる」ともいわれることがあり、購入後15年程度かけてプレミアム分が削られていき、徐々に中古市場の相場に組み込まれていくのです。

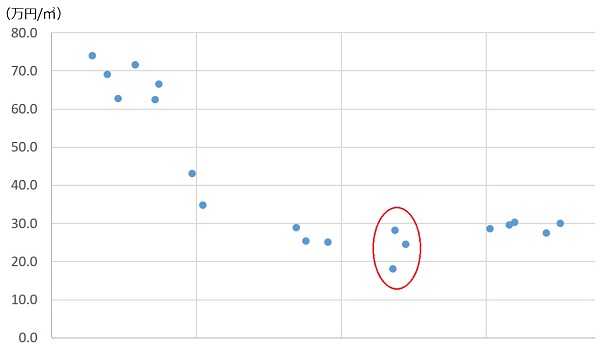

同じマンションでも間取りや階数、買主・売主の事情などで価格は大きく変わる

同じマンションでも、完全に綺麗な曲線を描くわけではありません。同じタイミングで売れたマンションであっても、価格(㎡単価)が異なることがあります。

例えば、以下の東京23区内のマンションの売買価格の推移をみても、右下の方(赤丸部分)に同じタイミングで3件成約されているのに縦に幅があるケースが見受けられます。

これは、マンションではやや需要が弱い1F物件であったものが安い単価で成約していることが確認されました。

【売買価格推移】東京23区内の某マンション

他にも間取りの違いや、室内の状況の劣化具合、売主や買主の事情によっても実際に売買される価格は変わることがよくあります。

例えば、早く現金化したい(売り急ぎたい)売主であれば価格が相場より安くなりますし、どうしても買いたいという意思が強い買主が買えば価格は高くなります。

実際に契約が成立する裏には、さまざまな事情が絡み合って最終的な合意価格が決まることは知っておきましょう。

価格が維持・上昇していきやすいマンションは成約価格が帯状になる?

中には(ごく一部ですが)価格が上がり続けるものもあります。

例えば品川や恵比寿などの好立地のビンテージマンションなどは、売出物件の数に比べて「そこに住みたい」と思う人の数が多く、かなり需要が強い物件があります。

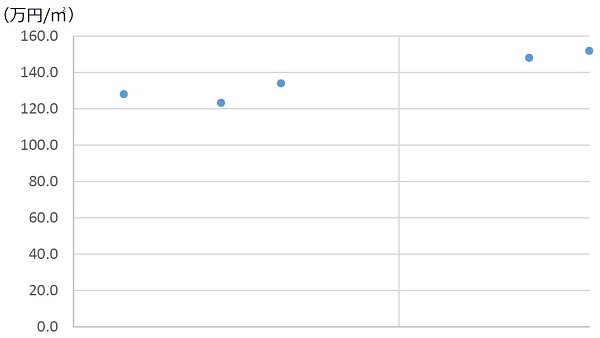

【売買価格推移】地方中枢都市の某マンション

売り出されればすぐに買い手がみつかり、正式に売り出さずに非公開情報として売買契約が表に出てこないこともあります。購入時価格よりも1,000万円以上も高く売れる場合も少なくありません。

成約価格の推移としては、帯状【=】になる傾向にあります。本来中古物件となると価格の下押し圧力がかかるものですが、人気マンションは価格が底堅く支えられます。

値下げ圧力と、それ以上の値上がり圧力が拮抗したところで値付けされるイメージで、その時々の金利水準や需給のひっ迫などによってある一定の範囲内で価格が決まるのですね。

土地代や建築コストが安い時期に建築された新築マンションは値下がりしにくい

新築マンションは、土地仕入れ価格や建築費、広告やチラシ、モデルルームなど販促費を足し合わせたコストが価格決定に大きな影響を与えます。

逆にいえば、景気の悪い時期など安く仕入れられる時期に建てられた新築マンションは、安く建築・販売できリーズナブルな価格で入手できることがあります。

価格が安いから手抜きというわけではなく、建築された時期(タイミング)によって同じ質のマンションでも安く買えることがあるということですね。

【売買価格推移】東京都心の某築浅マンション ※リーマンショック後に土地仕入れ・建築

同じクオリティのマンションを作るにも、建築コストの安い時代や土地が余っている時期に仕入れた物件はそれだけで安くなります。

むしろ、建築費が高騰している時期などでは、天井高さを低くしたり材質を悪くするなどして、なんとか価格維持をしようとする粗悪なマンションもでてきます。

もしいいタイミングで新築マンションを買えれば、(現在のような)不動産市場が高騰している時に売り出すことで、買った時の値段よりも高い値段で売却できることもあるのです。

価格下落圧力が取り除かれた物件を買う。築浅物件は検証が難しい場合も

一般的には中古マンションは15年程度で価格が落ち切る傾向にあります。一方で新築時より価格が維持・上昇する物件があることもわかりました。

購入当初より価格上昇圧力がある超人気物件や、価格が落ち切った中古マンションは、その後に底堅い価格推移を示すことが多いものです。

資産価値を重視した場合のマンション購入法のセオリーとしては、価格下落圧力が取り除かれた状況の物件を購入することです。

それを確認するためにも、ある程度傾向が把握できる場合には、成約価格の推移や形状によって、購入検討している中古マンションがどういうフェーズにいるかチェックしましょう。

例えば、築8年の中古マンションを購入しようとする場合に、成約価格推移をみると右肩下がりだとすると、その後も一定期間価格が下がる可能性があることが読み取れます。

尚、そもそもこれらの成約価格推移は結果論に過ぎず、新築当初(築浅物件)やデータが少ない場合には、チェック・検証が難しく、その後の傾向が読みづらいことには注意しましょう。

成約価格だけでなく総合的判断を!金利情勢や災害耐性、周辺環境などもチェック

成約価格だけみて安易な予想をすればいいわけではありません。そのエリアの災害耐性や今後の人口動態など、他にも検証する多くのポイントは多数あります。

また、過去の価格推移が将来もその傾向が続くとは限らず、金利動向や経済状況によっても変わります。地震などにより液状化したり、火災や人が亡くなった場合など事故物件化したケースなども大きな価格下落要因となります。

その他、物件価格の絶対額だけではなく購入時の金利状況にも目を配る必要があります。

例えば10年前など、現在よりも建築コストが安い時期に建った新築であっても、その当時の金利水準は現在より2~3%程度金利が高かった時代です。

そうなると、金利だけで1,000万円単位で高くなるなど、単純な物件価格比較だけでなく総額で比較することが大事であることも分かります(住宅購入はローン購入ともいわれます)。

このように、最終的に購入判断をされる場合には、成約価格単体だけでなく総合的な判断をしてくださいね。

売出価格は分かるが成約価格が入手しにくい…検証は不動産会社に依頼!

中古マンションを購入される場合には、過去の成約価格推移のチェックを忘れずにしたいです。一方で問題は、成約価格をどこで入手するかです。

売出価格はさまざまなインターネット情報で入手しやすいものの、特に日本では実際に売買された価格(成約価格)の入手が困難と言われています。

過去には売買価格を公開することを国も検討したことがありますが、個人情報に配慮し結局は非公開情報とした経緯もあります。

方法としては、不動産会社(仲介業者)にお願いすることです。

不動産屋さんは、不動産業者専用の物件データベース「REINS」で繋がっており、そのデータベースを閲覧することができます。

このREINSには過去の成約情報も登録・蓄積されており、同じマンションや周辺マンションの成約事例を調べることができるのです。

仲介会社は、成約情報も登録される業者専用データベース「REINS」を閲覧できる

REINSに成約情報を登録するのは、その取引が行われた際の売主側の仲介業者(元付業者)です。

ただ、元付業者が登録しなかった場合などはデータが蓄積されず、必ずしも全取引の成約情報が載っているわけではありません。

エリアによってはREINS上の蓄積情報がかなり少ない場合もありますので、期待したほどの履歴が取れないケースもあります。

このように不完全ではありますが、まずは成約情報に最も近い不動産会社に依頼することが第一歩ですので、お願いしてみてくださいね。

一気に値下がりし続けている場合には、新築プレミアムなどが多く含まれている物件であるケースも多いもので、注意したいですね。

プレミアム分が乗っている物件かどうか調べるためにも有効な成約価格検証。ぜひ資産となる物件を購入してください。ミトミへのご相談もお待ちしています!

【P.S.】失敗しない家の買い方を2時間でマスター!【大好評セミナー】

現在「家の買い方セミナー」(無料)を開催中です。

多くの方から高い評価を得ているこのセミナー。まだ家を買うかどうか決まっていない方から、既に取引を進めている方までぜひお気軽にご参加ください!

※【実績】最高評価“来て良かった!”が98%超!