省エネ住宅が作れない建築業者も多い?低品質な家を買わされないよう注意!

目次

義務化は見送られた「省エネ住宅」。建てる時に気を付けるポイントは?

2020年より義務化が予定されていた住宅の省エネ化。これが国交省の部会(有識者会議)で見送られる方向で了承されました。

現在、小規模新築住宅(個人消費者が買うほとんどの新築戸建て)をみると、省エネ基準に適合する物件数が6割程度に留まっており、義務化によって市場が混乱する恐れがあることが理由でした。

その他、中小工務店や中小ハウスメーカー、行政側にも対応能力が備わっていないことも理由として挙げられていました。

その反面、今後は建築士が設計段階で、お客様(施主)に対して省エネ基準に適合している家かどうかを説明する義務を課すことになります。

これは賛否両論を巻き起こしていますが、今後も状況に合わせて制度改革を行っていくとの確認も行われており、引き続き注目していきたいですね。

ここでは、その有識者会議で示された根拠資料などを基に、省エネ住宅を建てる場合に気を付けたいことなどをみていきましょう。

新築戸建てを買うなら、省エネ住宅を建てる技術のあるハウスメーカーで

特に新築戸建てを購入される場合には、少なくとも現在の省エネ基準(H28基準)を満たす家を購入することが資産価値の面でもよいと考えられます。

大手ハウスメーカーが建てている新築戸建てなら、現状でも省エネ基準をクリアしているケースがほとんどです。建売住宅(新築)の場合でも、ある程度選択肢も広いでしょう。

一方で気を付けたいのは、中小工務店や中小ハウスメーカーで建てている家です。特に注文住宅の場合には、その建築業者が省エネ住宅に対応しているか確認しましょう。

そもそも、冒頭でご説明した小規模住宅(ほとんどの戸建て住宅)の義務化を見送った理由の大きな一つが「中小事業者がまだ対応できないから」というものでした。

中には、建築技術が乏しいことを隠しながら、「省エネ化しても高くなるだけなので止めておきましょう」としきりに勧め、コスト削減させ安い家を建てる業者もいます。

もちろん、住宅の高性能化に取り組む先進的な中小工務店・ハウスメーカーもたくさんあります。事前にしっかり見極めましょう。

省エネ基準の適合判定ができない中小工務店も多い?低品質住宅を買わないよう注意

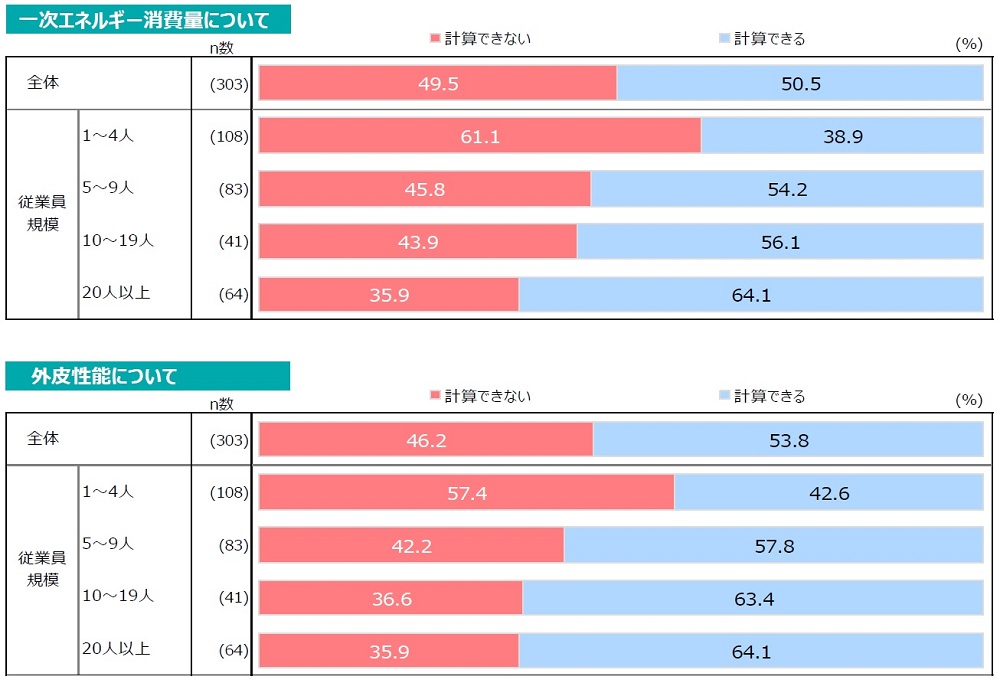

先の有識者会議でも、戸建て住宅の約4割を供給する中小工務店において、省エネ技術が十分に浸透していないという報告もなされています。

例えば、省エネ基準を判断する際の「一次エネルギー消費量」や「外皮性能」の計算について、従業員規模が小さい事業者ほど「計算できない」割合が高くなる傾向があるとしています。

何年も前から省エネ住宅化の話がありこれには業者の怠慢という批判も出ていますが、そういう事業者も一定数いることは知っておきましょう。

中小工務店の事業者規模別の省エネ基準への習熟状況 【出展】リビングアメニティ協会によるアンケート(インターネット調査(回答率0.4%))

(インターネット調査で回答率が0.4%の結果であることにご注意ください)

技術力あるハウスメーカーと相談した結果、住宅の省エネ化を見送るという結論になる場合もあるかもしれません。

ただ、初めから技術のない業者に相談してしまっては、なんだかんだと理由を付けられ、低コストの低品質の家を建てさせられる(買わされる)ことになってしまいます。

家の品質の前に、まずは建築業者の質を見極めたいですね。

中古住宅は安く買って断熱リフォーム。補助金も活用すればお得に!

中古住宅を購入する場合には、省エネリフォームを行うことで対応できます。

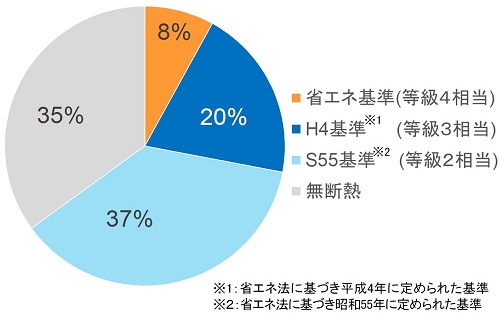

住宅ストック(約5,000万戸)のうち、省エネ基準に適合している住宅は約8%(2015年)に留まっているとされています。

一方で、中古住宅の省エネ改修も現段階で40万件前後で推移していることや、新築住宅は省エネが当たり前になる流れであることも踏まえ、省エネリフォームは検討したいところです。

住宅ストック(約5,000万戸)の断熱性能(2015年度) 【出展】統計データ・事業者アンケートなどより国交省が推計

複層ガラス(ペアガラス)や複層サッシなど、外気と接する窓の断熱性能を上げるリフォームだけでも、保温効果が向上し、結露を防いだり遮音性もあがります。

中古住宅の場合、新築よりもリーズナブルに(安く)購入できることに加え、耐震改修や省エネ改修など、生活の質を向上させるリフォーム・リノベーションには補助金が出ることも少なくありません。

費用を捻出しやすいともいえ、安く買ってリフォームし、快適な暮らしを実現したいですね。

新築時には省エネ化せず、後になって断熱改修するのはコスト高になり損

省エネ化するための費用は、実は新築住宅の方が安くすむとの試算結果もあります(国交省)。

「中古住宅を省エネ基準に適合させるためのリフォーム費用(※1)」は「約231万円」(※2)であり、「新築時に省エネ基準に適合させるための追加コスト」の「約87万円」(※3)と比べて、約3倍弱になります。

一方で、新築住宅(特に注文住宅)には業者利益や新築プレミアム分が物件価格に上乗せされている場合があるため、トータルで考える必要があります。

先に述べたように、中古住宅を妥当な価格で(安く)購入することで、これら費用分を吸収できます。一つ一つの物件について、購入前にはしっかりと検証してもらうよう不動産会社にお願いしてください。

もったいないのが、新築では省エネにせず、後から「やっぱり省エネ化したい…」となることです。

新築を高く買い、新築時に一緒に施工した方が安く済んだはずの省エネリフォームを後から行うことで、ダブルでコスト高になってしまいます。購入前にしっかり検討してくださいね。

(※1)「約231万円」=躯体の断熱改修「約125万円」+窓の断熱改修「約88万円」+設備改修「約37万円」

(※2)H4基準(断熱等級3)に適合している家を、H25基準(断熱等級4)に適合させるためのリフォームとして試算

(※3)延床面積約120㎡の木造戸建住宅を想定。H4基準⇒H25基準の省エネ住宅を作ろうとした時のコストアップ分

【参考】省エネ化が難しい家のデザインもある。建築士としっかり相談!

国としても省エネ住宅を推進しようとかなり力を入れています。

この流れはますます強くなることが予想されます。新築戸建てを購入前には、省エネ基準もあわせて確認してください。

一方で、地域の文化や気候に根ざした家では省エネ基準に適合できないケースもあります。先の有識者会議でも、以下のような懸念・意見が出されましたが、このデザインの制約についても言及されています。

| 有識者会議で示された省エネ基準への義務化への課題・問題点(概要) | |

|---|---|

| タイミングの悪さ |

|

| 住宅取得コストの増加 |

|

| 事務負担の増大 |

|

| 中小工務店の能力不足 |

|

| 住まい方・デザインへの制約 |

|

例えば、吹き抜けの空間が大きい家や、1階が駐車場となり外気に面する面積が大きい家も適合がしにくいようです。

また、沖縄県の伝統的な住宅は開口部が大きく空いて風通しを重視する構造で、現行の省エネ基準には合致しません。

断熱の必要性などは、その地域の特性や住まい方にもよります。詳細な検討をしたい場合には、建築士さんにご相談してみてくださいね。

【P.S.】失敗しない家の買い方を2時間でマスター!【大好評セミナー】

現在「家の買い方セミナー」(無料)を開催中です。

多くの方から高い評価を得ているこのセミナー。まだ家を買うかどうか決まっていない方から、既に取引を進めている方までぜひお気軽にご参加ください!

※【実績】最高評価“来て良かった!”が98%超!