気になる物件が「安心R住宅」か調べる方法。後悔しない家の買い方とは?

目次

一定の基準を満たす中古住宅は「安心R住宅」マークが付けられるように

一定の基準を満たす中古住宅を「安心R住宅」として国がお墨付きを与える制度「安心R住宅」が始まっています。

一定の品質を満たすことをあらかじめ確認することで、中古住宅に対する「不安」「汚い」「わからない」というネガティブなイメージを払拭するものです。

具体的なメリットとしては、基準を満たす中古住宅には「安心R住宅」という国が発行するマークをつけて、物件情報サイトなどに掲載できるようになります。

※詳しくは「まんがでわかる!安心R住宅」(国交省)もあわせてご覧ください

買主としては安心できる中古住宅を見つけやすく、売主としては「我が家はしっかりメンテナンスしています」とアピールできることで売れやすくなる効果があります。

中古住宅の売買(流通)が増加する中、安心してマイホームを購入できるようになる制度といえます。一方で、安心R住宅の課題もあります。

ここでは、特に注意すべき点やR住宅の本当の意味、そしてどうやって安全に家を買えばいいのかをみていきましょう。

【注意①】基準を満たす物件すべてに安心R住宅マークが付くわけではない

安心R住宅の基準を満たす中古住宅のすべてがこのマークを付けて販売されているわけではありません。

というよりも、現状ではまだごく一部の物件に限られている印象を受けます。

この制度の普及がまだ遅れていることや、8月末でようやく全宅連が事業者団体に加盟したことなど出遅れ感は否めません。

「安心R住宅マークを使って売り出してもいいけれど、強制ではなく、そのまま売り出しても構いません」という任意の制度です。

マークがついていないからといって安心できないわけではないことに注意しましょう。

「今まで通り売りたい」仲介業者があえて安心R住宅を売主さんに伝えない?

売主さん側の不動産屋(元付仲介業者)の仕事が増えるため避けていることもあるでしょう。

これまでは、売主さんから売却依頼を受けた不動産会社は、建物面積や間取りなど基本的な情報を確認してそのまま売り出せばよかったのです。

それを“わざわざ”安心R住宅のマークを付けて売り出すために、インスペクション(建築士による建物状況調査)を実施したり、設計図面や住宅性能に関する情報の有無を確認したり、事業者団体へ申請したりと手間暇がかかります。

例えば、買主からのインスペクション依頼さえ拒否する実態があります。その状況下、自ら売主さんにインスペクションを積極的にすすめる元付業者が少ない(あえて伝えない)ことは簡単に予想できます。

また、インスペクションは仲介業者が行うのではなく、建築士が実施します。建築士と提携できていないなど、売主さんへあっせんができる状況にない不動産会社の場合にはそもそも本制度を使えません。

「これまでのやり方で売れるんだから、面倒くさいことしたくない」と仲介業者が思ってしまえばそれまでということです。

【参考】事業者13団体が登録済。多くの不動産屋さんでR住宅が取り扱えるように

ちなみに、全日や全宅連といった大きな業界団体を含め、2021年3月末までに13の事業者団体が認定されました。

これでほとんどの不動産会社で安心R住宅制度を取り扱えるようになっています。

| 登録年月日 | 登録団体名称 | |

|---|---|---|

| 2017年 | 12月25日 | 一般社団法人 優良ストック住宅推進協議会(スムストック) |

| 2018年 | 1月26日 | 一般社団法人 リノベーション住宅推進協議会 |

| 3月13日 | 公益社団法人 全日本不動産協会(全日:ウサギのマーク) | |

| 6月8日 | 一般社団法人 石川県木造住宅協会 | |

| 6月28日 | 一般社団法人 日本住宅リフォーム産業協会(JERCO) | |

| 6月29日 | 一般社団法人 住まい管理支援機構(HMS機構) | |

| 8月27日 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連:ハトさんマーク) | |

| 9月25日 | 一般社団法人 全国住宅産業協会(全住協) | |

| 2019年 | 4月26日 | 一般社団法人 ステキ信頼リフォーム推進協会 |

| 2020年 | 3月13日 | 一般社団法人 耐震住宅100パーセント実行委員会 |

| 一般社団法人 住宅不動産資産価値保全保証協会 | ||

| 10月18日 | 一般社団法人 日本木造住宅産業協会(木住協) | |

| 2021年 | 3月30日 | 一般社団法人 安心ストック住宅推進協会(安心ストック) |

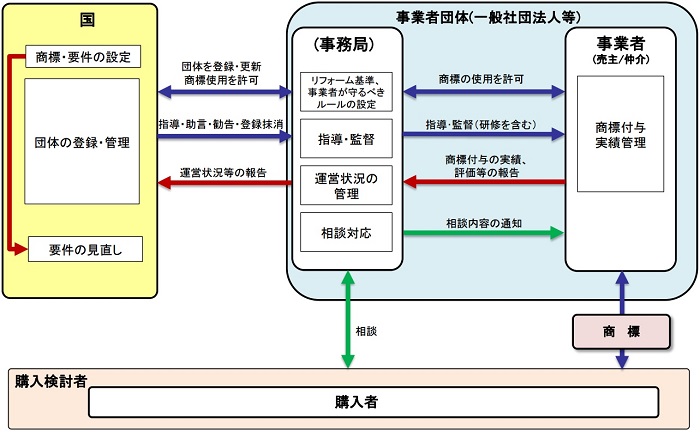

この制度の仕組みは少しややこしいのですが、実際に安心R住宅を運営するのは、不動産業者などが加盟する事業者団体です(国は事業者団体を監視)。

国の役割は大まかなルールを作り、安心R住宅の商標(マークを使用する権利)を事業者団体に与えます。各事業者団体は、細かな基準やルールなどを定めます。

つまり、各社(不動産会社)が安心R住宅を取り扱えるようになるには、その会社が所属する事業者団体が国に認可されなければなりません。

ここにきてこの事業者団体の数が増え、R住宅を取り扱える不動産会社の数自体は一気に増えています。

【注意②】安心R住宅≒「新耐震+インスペクション合格物件」に過ぎない

安心R住宅だからといって、それだけでまったく問題のない中古住宅といえるわけではありません。

結論からいえば、事実上「耐震性を有すること」と「インスペクションに合格したこと」を満たす物件が安心R住宅として認定されることになってしまうのです。

安心R住宅に認定される基準は以下の通りです。この中で、「汚い」「わからない」の項目は事実上、どの住宅であっても満たしてしまうからです。

| 具体的な基準 | |

|---|---|

| 「不安」 |

|

| 「汚い」 |

|

| 「わからない」 |

|

「汚い」については、内部の写真を撮影して、リフォーム業者にリノベーションプランとその見積りを作ってもらえば事足ります。

また、「わからない」については、設計書や維持管理の履歴などの情報があるかないか、もしくは分からないか(「有」「無」「不明」)の3段階で評価します。

「分からない」ということを伝えればそれで基準を満たしまうのです。「わからない」の項目が「分からない」ままでもOKというのはなんとも釈然としませんね。。

耐震性も「新耐震基準」に留まる。最新の2000年基準を満たさない木造住宅もOKに

安心R住宅のいう耐震性は、いわゆる新耐震基準を満たすものです。

新耐震基準を満たす物件とは、「1981年6月1日以降に建築確認申請が行われた物件」または「それ以前のものでも、耐震改修を実施し同等の基準を満たす物件」です。

マンションであればこの基準が現時点で最新の耐震基準で問題はありません。

ただ、木造住宅の最新基準は「2000年基準」です。1995年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)を受け2000年に大きな建築基準法の改正がなされています。

安心R住宅では(まずは分かりやすい制度とするためか)この2000年基準は無視していることに注意が必要です。

家の買い方(不動産屋の選び方)次第で、安心R住宅は作り出せる!

優良な中古住宅であっても安心R住宅でないこともあり、また、安心R住宅だからといって無条件に安心できるものではありません。

だからといって、安心R住宅に意味はないのかというとそうではありません。この制度は、中古住宅の“安全な買い方”を消費者に知ってもらうための制度といえます。

購入を検討している住宅がR基準を満たすかどうかは、別に安心R住宅マークがついていなくとも、買主側の仲介業者(客付仲介業者)に依頼すれば分かることです。

耐震性を満たすか?インスペクションに合格するか?既存住宅売買瑕疵保険が付保できるか?リフォーム費用は?マンションの管理状況はどうか(修繕積立状況や長期修繕計画の有無)?…などをい一つ一つ確認すればいいのです。

安心R住宅は、その手続きを初めから売主側で実施しているだけに過ぎません。

家の買い方次第で、安心R住宅を作る(基準を満たすか確認する)ことができるのです。そしてそれを実現する方法は、しっかりと検証してくれる不動産屋(仲介業者)を選ぶことです。

安全な不動産取引が当たり前になれば、R住宅制度が必要なくなるかも?

安心R住宅の制度は、まずは一般消費者に分かりやすいように細かな要件を取っ払い、最低限の基準を定めたものといえます。

本制度は今後の運用状況をみながらその内容を変えていくことも明記されています。国としても始めからややこしくして、制度が普及しないより、まずは分かりやすい形で制度を打ち出したのです。

むしろ、「安心R住宅かどうか?」ということにこだわることにあまり意味はないともいえます。さらに言えば、この制度が必要なくなることが最終的なゴールかもしれません。

例えば、今や当たり前のように「耐震性」ということを住宅購入前にチェックします。でも、耐震性という基準がないころには誰もそんなこと気にせず買っていたのです。

それと同じ感覚で「最低限、安心R住宅を満たすか確認しよう」という感覚が根付けば、つまり、当たり前のように安心な買い方が行われれば本制度が事実上必要なくなります。

今やさまざまな情報技術が発達し、安全な家の買い方ができる環境が整っています。ぜひ、安心・安全に家を買ってくださいね。

R基準以外もチェックしたい!資産性、災害耐性、立地適正化計画 etc…

安心R住宅の基準は一定の品質を満たすよう定められていますが他にもチェックすべき点はあります。

例えば、家を買う前にはハザードマップなどを使って、そのエリアに地震や洪水などの自然災害が発生した場合にどの程度の被害が及ぶか?避難先はどこか?などは確認しましょう。

また、将来自宅を売ることを考え、売れやすい物件か?(流動性)、そもそも購入物件の価格は妥当か?(資産性)もしっかり検証しておきたいところです。

さらに、都市計画も事前にチェックしたいところです。特に、自治体が「人を住ませたいエリア・住まわせたくない(見捨てる)エリア」を暗に示す立地適正化計画は知っておきたいところです。

将来、商業施設や病院の撤退、バス便の統合や学校の統廃合などが起こり、住みにくい・売れないという不動産を買ってしまわないよう事前検証が大切です。

繰り返しますが、このような検証を行うのは、買主さん個人ではなく、仲介業者(不動産会社)の役割です。ぜひしっかり検証する業者を通じて買いましょう。もちろんミトミへのご相談もお待ちしています!

【P.S.】「この家、買っていいのかな?」…迷わずご相談ください!

マイホーム購入をお考えでしたら、ぜひ個別相談(無料)をご利用ください。 多くの方から高い評価を得ている個別相談。まだ家を買うかどうか決まっていない方から、既に取引を進めている方までぜひお気軽にご利用ください!※【実績】最高評価“来て良かった!”が96%超!