目次

「長期修繕計画」は共用部分の劣化を回復。資産価値の維持・向上にも直結

マンションの快適な住環境を守るためには、経年劣化に対してタイミングよく適切な補修や修繕、改修(設備取り換え含む)が必要です。

その青写真を描くものが「長期修繕計画」であり、国交省は「長期修繕計画作成ガイドライン」も策定しています(分譲マンションは専有部分と共用部分で構成されており、ここでいう計画は共有部分についてです)。

このような定期的なメンテナンスは、建物などの劣化を防ぐことや長寿命化を図ることとともに、資産価値の維持・向上にもとても重要です。

このような定期的なメンテナンスは、建物などの劣化を防ぐことや長寿命化を図ることとともに、資産価値の維持・向上にもとても重要です。

建物の状態が悪い老朽化したマンションは将来の売却時に買い手がつきにくくなることに加え、マンションに求められる性能や機能は、時代とともに変化します。陳腐化した設備しかない住環境(居住性)の悪い物件は、近年の高性能なマンションと競争できず価格が下落してしまいます。

そのならないためにも、建物状況の回復のみならず、時と場合に応じて設備の刷新や住環境のグレードアップを図りましょう。住みよいマンションを住人が積極的に創っていく修繕が、資産価値の維持・向上に直結するのです。

資産価値を保つために、「補修」「修繕」「改良」の3つを使い分け要求水準に対応

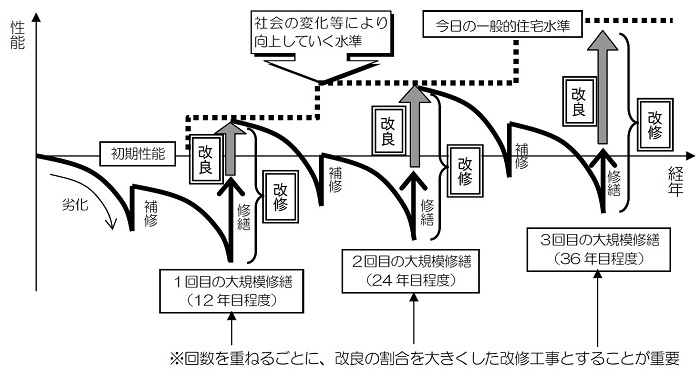

建物のメンテナンスを行う場合、対症療法的な「補修」と新築時の状態まで戻す「修繕」、機能をグレードアップする「改良」にわかれます。そして、修繕と改良を同時に行う「改修」もあります。

| 用語 | 定義 |

|---|---|

| 補修 | 現状レベルを実用上支障のないレベルまで回復させること |

| 修繕 | 現状レベルを新築当初のレベルまで回復させること |

| 改良 | 建物各部の性能・機能をグレードアップすること |

| 改修 | 現状レベルを現時点で望まれるレベルまで改善させること(修繕+改良) |

大規模修繕は、新築時の状態まで回復させることを主な目的としますが、その時代に応じて、マンションの材料や設備を新しいものに取り替えることや、性能向上を目指した改良(改修)は避けて通れません。

マンションの補修・修繕・改修の概念図(国土交通省:改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル)

このような「補修」「修繕」「改良(改修)」を繰り返し行うことで、資産価値を維持・向上させるのです。

その実施回数を追うにつれ、そのマンションは新築時から時間が経っているといえ(その時にできた最新マンションと比較して)古く陳腐化します。ですので、回を重ねるごとに改良の割合を大きくした改修工事が必要となります。

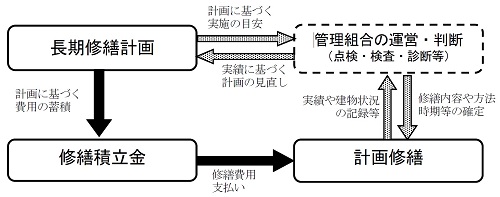

「計画⇒積立⇒修繕⇒確認」のサイクルを実施する。住民の公平性にも配慮

マンションの建物や設備を良好に保つためには、①長期修繕計画を策定し(見直し)⇒②修繕積立金を徴収⇒③計画的に補修や修繕⇒④定期的に建物や設備状況を把握(点検・検査・診断)、というサイクルを回すことが大切です。

そして、それらに関する記録を整理・保管することも必要です。

計画修繕・長期修繕計画・修繕積立金の仕組みの運営概念(国土交通省:改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル)

長期的な計画であり、見直し時にはこれまでの過程を参考とすることや、住民全員の合意によって計画が進むため、工事項目や実施する業者選びなどの過程を透明化し、見える形で残しておくことが公平性を期するためにも重要となるためです。

このサイクルを回す中で、マンションの耐震性が悪化し安全性に大きな懸念がある場合や、機能低下が著しい場合などは、修繕や改修にこだわることなく建て替えを検討する場合もあります。

計画は30年以上の長期計画!5年ごとに見直して将来に対応、積立金を増減

計画期間は、新築マンションで30年以上、中古マンションで25年以上が一般的であり、かなり長期的な計画です。

これは、修繕積立金の不足がないように、大きなおカネが必要となる修繕工事が見込まれる年を含むように計画がなされるためです。

| 修繕箇所 | 修繕内容 | 修繕周期 | |

|---|---|---|---|

| 建物 | 屋上防水 | 屋根の補修 | 12年 |

| 屋根の撤去・新設 | 24年 | ||

| 床防水 | バルコニー・廊下・階段などの修繕 | 12年 | |

| 外壁塗装 | コンクリート補修・外壁塗り替え・タイル張り補修・シーリング打ち替え | 12年 | |

| 外壁の除去・塗装 | 36年 | ||

| 鉄部塗装 | 鉄部の塗り替え(雨掛かり部分) | 4年 | |

| 鉄部の塗り替え(雨掛かり部分以外) | 6年 | ||

| 非鉄部の清掃・塗装 | 12年 | ||

| 建具・金物 | 建具の点検・調整 | 12年 | |

| 建具・手すりの取り替え | 36年 | ||

| 屋外鉄骨階段の補修 | 12年 | ||

| 屋外鉄骨階段・メーターボックス扉などの取り替え | 36年 | ||

| 集合郵便受けなどの取り替え | 24年 | ||

| 設備 | 給排水設備 | 給排水管の更生 | 15年 |

| 給排水管の取り替え | 30年 | ||

| 貯水槽の取り替え | 25年 | ||

| 給排水ポンプの補修 | 8年 | ||

| 給排水ポンプの取り替え | 16年 | ||

| ガス設備 | ガス管の取り替え | 30年 | |

| 空調・換気設備 | 空調設備・換気設備の取り替え | 15年 | |

| 電灯設備 | 電灯設備の取り替え | 15年 | |

| 配電盤類・幹線設備・自家発電設備の取り替え | 30年 | ||

| 避雷針設備の取り替え | 40年 | ||

| 情報通信設備 | 電話設備の取り替え | 30年 | |

| インターネット設備・インターホン設備の取り替え | 15年 | ||

| 消防用設備 | 屋内消火栓設備・連結送水管設備の取り替え | 25年 | |

| 自動火災報知設備の取り替え | 20年 | ||

| エレベータ(昇降機) | エレベータの補修 | 15年 | |

| エレベータの取り替え | 30年 | ||

| 立体駐車場 | 自走式駐車場の補修 | 10年 | |

| 自走式駐車場の取り替え | 30年 | ||

| 機械式駐車場の補修 | 5年 | ||

| 機械式駐車場の取り替え | 20年 | ||

| 外構 | 外構・付属施設 | 外構・付属施設の補修・取り替え・整備 | 24年 |

| その他 | 調査・診断・設計・工事監理 | 調査・診断・設計・工事監理の費用見直し | 12年 |

| 長期修繕計画 | 長期修繕計画作成費用の見直し | 5年 | |

例えば、建築後30年程度でエレベーターや給排水設備の取り換えが予想されるため、新築は30年以上を計画します。

また、外壁塗装や屋上防水工事などの大規模修繕工事は12年程度の周期で行うため、計画見直し時にはこれらが2回以上含まれる期間(通常25年以上)で計画されます。

尚、例えば玄関ドアや窓のサッシなど建具交換は修繕周期が36年程度、避雷針設備は40年程度で取替えされ、30年の長期修繕計画に含まれず適切な積立が行われない場合があるので、見直し時には漏れがないよう注意が必要です。

計画の見直しで不確実な将来に対応。劣化状況に加え、生活様式の変化も検討

一度計画を立てれば終わりではなく5年ごとを目安として調査や診断を行って、見直しをしていくことが求められます。計画に変更があれば、毎月徴収する修繕積立金の増額・減額を行います。

実際のマンション使用状況(建物・設備の劣化状況)や、材料技術や工法などによる修繕周期や工事費の変動、積立金の運用利率や借入金の金利、物価や消費税税率などなどその時の状況によって計画に修正が求められるためです。

さらに、時代に応じた生活様式の変化で、住環境の改善や設備の機能向上、デザインや環境改善が求められ、以下などの項目を見直す必要もあるでしょう。

- 耐震性能、断熱性能、省エネ性能、設備の旧式化・陳腐化への対応

- バリアフリー性(段差の解消や手すり、エレベーターの設置の検討)

- 防犯性能(オートロック、見通し、照明の個数・配置、防犯カメラの見直し)

- エントランス(全体の雰囲気、郵便受けや掲示板などの性能・デザイン性の見直し)

- 共有スペースの機能(宅配ロッカー・トランクルーム・共有倉庫、ラウンジの有無など設備向上)

- 外観や車道歩道広場のデザイン、緑化環境など改善

- 駐車場・バイク置き場・駐輪場の個数見直し

実際には、本来必要な工事項目に漏れがあったり、計画期間が極端に短いなどによって、本当に必要なメンテナンスを行うには積立金が不足してしまっている場合が少なくありません。気を付けましょう。

修繕積立金と住民間の公平性を確保することが計画履行のカギ

新築時に作成した長期修繕計画に基づいて修繕積立金をマンションの各所有者(オーナー)から徴収して積み立てます。マンション住人すべてに関わってくるため、区分所有者全員で管理組合を構成して管理します。

修繕工事は多額の費用がかかるため、計画的に積み立てていくことが極めて大切です。マンションの積立金不足で必要な修繕が行えないという事態になれば、あとあと莫大な費用がかかる事態にもなりかねません。

建物の劣化が激しくなる前に計画的に修繕工事を行うことが、結果的にコストを抑えられ、確実な計画の履行が求められます。

建物の劣化が激しくなる前に計画的に修繕工事を行うことが、結果的にコストを抑えられ、確実な計画の履行が求められます。

しかし、国交省の2008年度のマンション総合調査によると、「修繕工事の実施時に修繕積立金のみでは足りず、一時金の徴収や金融機関からの借り入れを行ったマンションの割合」は「約21%」にのぼります。5棟に1棟が不足しているのです。

そもそも、25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している分譲マンション管理組合の割合は2008年度で「37%」、新築で30年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している分譲マンション管理組合の割合は「51%」に留まります。

積立方式は大きく「均等積立」と「段階増額積立」の2つ。値上がりに要注意!

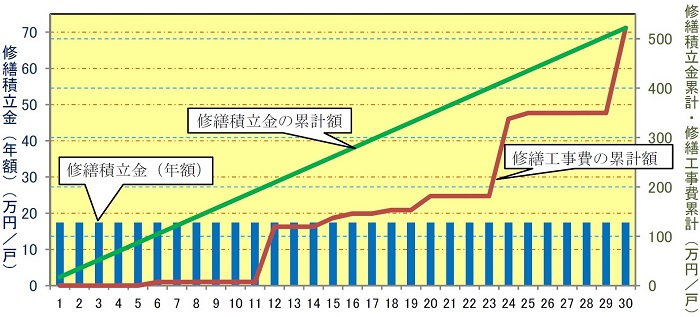

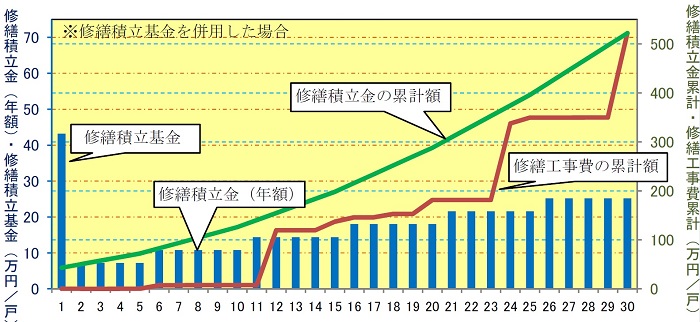

修繕積立金の積立方法は、(当初の計画通りであれば)ずっと固定の「均等積立方式」と、経過年数に応じて金額があがる「段階増額積立」の大きく二つの方式があります。

つまり、前者は30年分に必要なトータルコストを単純に360カ月(=30年×12カ月)で割って毎月徴収する修繕積立金を決めており、後者は、年数が経てばたつほど(建物の劣化が進むほど)修繕積立金を増額しているのです。

均等積立方式のイメージ(マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省))

段階増額積立方式のイメージ(マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省))

さらに、購入時にまとまった額の「修繕積立基金」を徴収することや、修繕時に一時金を徴収したり、金融機関から借り入れたりすることを前提とした積立方式を採用している場合もあります。

積立金を安定的に確保するという観点からは、「均等積立方式」が望ましいとされています。将来に負担が増えることを前提とした方式では、住民との間で増額に合意できないことが懸念されるためです。

また、途中から所有者となった人との間で不公平感を生じることもあります。新築時から所有者である人は「あまり修繕費用がかからない時は安く、建物が劣化したら高くなるのは当然だ!」、後から入った人は「昔は安かったのに、購入してすぐ値上げされた!」と揉めることも考えられます。

【注意】「積立方式」と「積立金の額」は必ず確認!均等方式も値上がりリスクあり

積立方式や修繕積立金の額が適正であるかはしっかりと確認しましょう。

新築マンションでは、段階増額積立方式を採用したり修繕積立基金を徴収している場合が少なくありません。不動産会社が分譲マンションを売り切りたいなどの理由もあり、購入者の月額負担が当初は軽減されるためです。

増額方式の場合、将来の値上がり時期が予定される時も、住宅ローンの支払いは続いています。値上がりしても無理のない資金計画(ファイナンシャルプラン)であることをあらかじめ検討しておくことが大切です。

増額方式の場合、将来の値上がり時期が予定される時も、住宅ローンの支払いは続いています。値上がりしても無理のない資金計画(ファイナンシャルプラン)であることをあらかじめ検討しておくことが大切です。

尚、均等法式であっても、長期修繕計画の見直しによって将来値上がりすることは十分考えられます。事前にその金額が適正であるかをチェックすることを忘れてはいけません。

修繕積立金の額の「目安」。建物の階数・延床面積・専有床面積で算出!

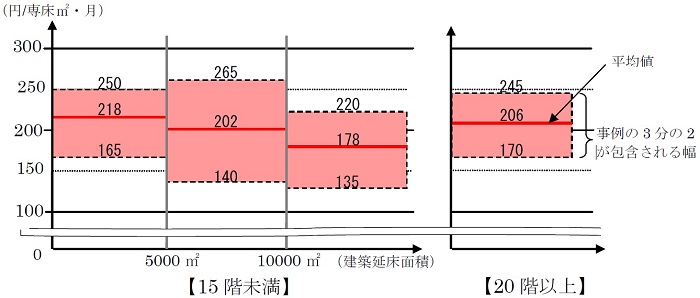

国交省は「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を策定しており、その中で金額の目安を示しています(区分所有者が自ら居住する住居専用の単棟型のマンションを対象とし、均等積立方式による月額の目安)。

この計算式は、「長期修繕計画作成ガイドライン」に概ね沿って作成された長期修繕計画の84事例を収集・分析し、「平均値」と、多くの事例(事例の3分の2が)収まる「幅」を示すものです。

積立金額の目安=(A)×専有床面積+(B)×台数×住戸の負担割合(※)

※専有部分の床面積の割合とすることが多い

尚、実際にはマンションごとに状況は異なるため、そのばらつきは大きいためあくまで「目安」としています。修繕積立金の額が目安の範囲に収まっていないからといって、直ちに不適切であると判断するものではありません。

国交省は「建物の形状や規模・立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、工事単価、区分所有者の機能向上に対するニーズなど、様々な要因によって変動することに注意が必要」としています。

【(A)専有床面積あたりの修繕積立金の額】

| 階数 | 平均値 | 2/3が包含される幅 | |

|---|---|---|---|

| 15階未満 | 5,000㎡<延床面積 | 218円/㎡・月 | 165~250円/㎡・月 |

| 5,000㎡≦延床面積<10,000㎡ | 202円/㎡・月 | 140~265円/㎡・月 | |

| 10,000㎡<延床面積 | 178円/㎡・月 | 135~220円/㎡・月 | |

| 20階以上 | 206円/㎡・月 | 170~245円/㎡・月 | |

- 超高層マンション(一般に20階以上)は、外壁修繕などのための特殊な足場が必要となったり、共用部分の占める割合が高くなったりするため、修繕工事費が増大する傾向にあり、「20階以上」をわけて示しています

- 15階~19階のマンションの目安については、15階未満の目安と20階以上の目安との間に収まるものと考えられます

- 特別避難階段等の設置が義務付けられる15階~19階のマンションについては、供給量が少なく、目安算定に用いる事例も十分でないため、15階未満の目安として示しています

【(B)機械式駐車場の1台あたりの修繕工事費】

| 機械式駐車場の機種 | 1台あたりの修繕工事費 |

|---|---|

| 2段昇降式(ピット1段) | 7,085円/台・月 |

| 3段昇降式(ピット2段) | 6,040円/台・月 |

| 3段昇降横行式(ピット1段) | 8,540円/台・月 |

| 4段昇降横行式(ピット2段) | 14,165円/台・月 |

【具体例】マンションと機械式駐車場の基本情報で簡単に計算できる!

具体的に、例えば以下のマンションの修繕積立金が平均的なものかどうか計算してみましょう。

- マンション

- 12階建て

- 延床面積9,000㎡

- 専有床面積70㎡

- 機械式駐車場あり

- 3段昇降式(ピット2段)

- 駐車台数60台

- 負担割合70/9000

積立金額の目安「16,959円/月」=(A)202円/㎡・月×専有床面積70㎡+(B)6,040円/台・月×60台×住戸の負担割合70/9000

事例の2/3が収まる積立金額の幅「12,619~21,369円/月」=(A)140~265円/㎡・月×専有床面積70㎡+(B)6,040円/台・月×60台×住戸の負担割合70/9000

また、個々の事情によるものの「12,619~21,369円/月」程度であれば、多くの事例が収まる範囲内といえます。この範囲から大きく逸脱する場合には、(直ちに不適切とはいえませんが)その原因を業者に説明してもらいましょう。

ここで説明したマンションの修繕積立金を簡単にチェックできるWebアプリ「SelFin(セルフィン)」を無料でご利用できます。

「SelFin」は、マンション価格の妥当性や流動性(将来の売りやすさ)、耐震性、住宅ローン減税の適用可能性、管理状況などもあわせてチェックできる優れものです。ぜひマイホーム購入のお供としてご利用ください!

マンションの修繕積立金のまとめ

マンションの長期修繕計画は、建物の劣化を防ぐとともに資産価値に直結する重要なものです。その計画が絵に描いた餅にならないためにも、修繕積立金を確実に徴収し、計画していた修繕工事を実施、その後も点検しメンテナンスを怠ることなく維持していくことが大切です。

計画は立てて終わりではなく、定期的な見直しを行わなければならず、時代の変化に応じて陳腐化した設備の刷新も必要になるでしょう。経過年数が経てばたつほど、当初の計画からのズレは大きくなる傾向にあります。

マンション購入前に、計画に変動がなければ毎月同じ額を徴収する「均等積立方式」か、将来積立金が増額されることを前提とされている「段階増額積立方式」なのかを確認しておきましょう。

また、積立金の水準が適正水準かどうかの目安となる計算も行うことをおすすめします。これは無料アプリ「SelFin」でも簡単にできますので、ぜひご利用ください。

次は、このマイホームがいい!と決めた際に売主側に意思表示する「買付申し込み」についてみていきましょう。

【P.S.】失敗しない家の買い方を2時間でマスター!【大好評セミナー】

現在「家の買い方セミナー」(無料)を開催中です。

多くの方から高い評価を得ているこのセミナー。まだ家を買うかどうか決まっていない方から、既に取引を進めている方までぜひお気軽にご参加ください!

※【実績】最高評価“来て良かった!”が98%超!