目次

建物の大きさは建ぺい率・容積率で制限される

土地を購入して建物を建てる際、土地ギリギリいっぱいにどんな高い住宅でも建てられるわけではありません。

車の通行に支障をきたし、火災時の延焼を促してしまうためです。

建ぺい率や容積率という、どれくらいの大きさの建物まで建てられるのかという規制があります。建物を建てる時には基本となる指標ですので、そのポイントを理解しましょう。

建ぺい率とは、建物が建っている面積が土地の何%か

建ぺい率(建蔽率)とは「敷地面積に対する建築面積の割合」のことです。

敷地の内、建物が建っている部分の面積がどれだけあるかということです。

建ぺい率=建築面積÷敷地面積

建ぺい率を制限する(建物を土地いっぱいに建てさせない)のは、火災時に炎症を抑える効果や、一定の空地を確保することで光や風を通す(採光や通風を確保する)ためです。

敷地面積にその土地上限の建ぺい率(指定建ぺい率)を乗じることで、最大どれくらいの建築面積の建物が建てられるかが分かります。

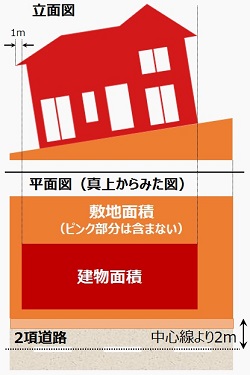

敷地面積とは、真上から見た土地の面積

敷地面積は、土地の水平投影面積です。

水平投影面積というのは、土地が斜めになっていたり、凹凸がある場合などにも、すべて水平な土地とみなして計算された面積です。分かりやすくいうと、真上から見た面積のことですね。

ただし、敷地が2項道路に接している場合は、その道路の中心線から2mの位置を道路と敷地の境界線とみなすため、その部分は敷地面積とはみなされません。

建築面積とは、建物を真上から見た時の面積

建築面積は、外壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積のことです。

これも、要は建物を真上から見た時の面積です。2階以上部分が1階部分より小さい場合は、建築面積=1階部分の面積ということです。

また、建物が複数ある場合には、それらをすべて合計した値が建築面積となります。

ただし、庇(ひさし)・軒(のき)などが1m以上出ているときは、その先端より1mの部分を除いた残りの部分を含みます。

建ぺい率は用途地域に応じて制限される

建ぺい率の上限は用途地域ごとにその最大値が決まっています。この最大の建ぺい率を「指定建ぺい率」といいます。

| 地域 | 指定建ぺい率 (都市計画で定める) | 特定行政庁の 指定する角地 | 防火地域内の 耐火建築物 | |

|---|---|---|---|---|

| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業専用地域 | 30%・40% 50%・60% | +10% | +10% |

| 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 準工業地域 | 50%・60%・80% | +10% (+20%) | ||

| 近隣商業地域 | 60%・80% | |||

| 商業地域 | 80% | |||

| 工業地域 | 50%・60% | +10% | ||

| 用途地域外 | 都市計画区域・ 準都市計画区域 | 30%・40%・50% 60%・70% ※特定行政庁が定める | ||

| 両区域外 | 100% | - | ||

指定建ぺい率は用途地域内では商業地域以外複数ありますが、地域ごとに都市計画でいずれかが指定されます。尚、(準)都市計画区域の用途地域が定まっていない地域は特定行政庁が定めます。

尚、両区域外では家が周りにほとんどありませんので、建ぺい率を考える考える必要がなく原則100%です。

土地にギリギリいっぱい建物が建てられるということです(建物面積は壁の中心線から図りますので壁の半分の厚み分は内側にはいります)。

ただし、両区域外であっても条例によって建ぺい率を制限することができます。

角地や耐火建築物であれば建ぺい率が緩和される

また、特定行政庁が指定する角地であれば、指定建ぺい率が+10%、防火地域内で耐火建築物を建てる場合は+10%が緩和されます。

例えば、指定建ぺい率が50%の第一種低層住居専用地域で、角地かつ耐火建築物である場合には+20%(=+10%+10%)の70%まで緩和されます。

指定建ぺい率が80%の場合(上表赤字)に防火地域内で耐火建築物を建てる場合、+20%(指定建ぺい率が100%)になります。延焼しにくいと判断され、その分建ぺい率がボーナスされるのですね。

ただし、角地の緩和は自治体によってもその提供条件(道路の角度や敷地が接する道路の割合など)が変わりますのでご注意ください。

さらに壁面の位置や壁面線の制限がある場合には、既にその制限を受けているため、特定行政庁の許可を得て(上表にこだわらず)建ぺい率を緩和してもらうこともできます。

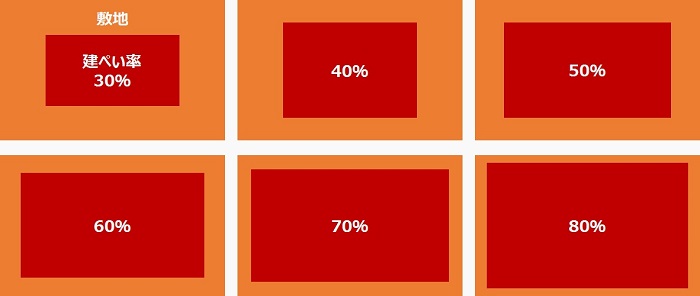

数値でみる建ぺい率と図でみる大きさは結構違う

指定建ぺい率は30%・40%・50%・60%・70%・80%・100%のいずれかとなります。

なんだか50%の制限と聞けば「なんだ半分しか利用できないのか」と思われるかもしれません。

しかし、建築する敷地部分以外にも周りに空地を作ることが一般的ですので、意外と十分だったりします。以下の図をご覧になりどう思われるでしょうか。

80%の場合には感覚的には90%くらい建物面積が占めていると感じられるかもしれませんが、建物を真ん中に配置すれば一番長い外周部分を使いませんのでこれでも80%なのです。

庭や共有スペースを必要としないことが多い商業地域なら80%の建ぺい率を使うこともありますが、一般のマンションや住宅であれば60%程度で十分ですね。

指定建ぺい率が異なる地域にまたがる場合は加重平均

敷地が、指定建ぺい率が異なる地域にまたがっている場合には、加重平均を行います。

つまり、それぞれの地域の建築面積の上限を計算して合算したものが、その敷地全体の建築面積(上限)です。

指定建ぺい率=(一方の指定建ぺい率×その部分の敷地面積+他方の指定建ぺい率×その部分の敷地面積)÷全体の敷地面積

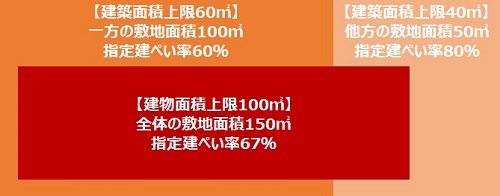

例えば以下の図のように、全体で150㎡の敷地があり、一方が100㎡の敷地で指定建ぺい率が60%、他方が50㎡の敷地で指定建ぺい率が80%とします。

この場合、オレンジ色の敷地部分では建築面積上限が60㎡(=100㎡×60%)、ピンク色の敷地部分では40㎡(=50㎡×80%)となりますので、全体の敷地に対して100㎡(=60㎡+40㎡)が建物面積の上限となります。

これは、敷地全体で考えた場合の指定建ぺい率が67%(=建築面積上限の合計面積100㎡÷全体の敷地面積150㎡)を意味します。

尚、建物の配置は自由に行えます。つまり、一方の地域に建物を寄せ、単体でみれば指定建ぺい率が超えている場合にも全体の敷地でみれば指定建ぺい率をクリアしていれば問題ありません。

【参考】交番には建ぺい率は適用されない

交番は建ぺい率の制限を受けず、自由に建てられます。交番にまで建ぺい率が適用されてしまうと地域の安全が脅かされるためですね。

その他、公演などの建物で安全などに問題がないことを特定行政庁が許可した場合なども建ぺい率の制限がなくなります。

その他、公演などの建物で安全などに問題がないことを特定行政庁が許可した場合なども建ぺい率の制限がなくなります。

建ぺい率のまとめ

敷地面積に対して、建物を建てる面積の割合がどれくらいかを示すのが建ぺい率であり、用途地域によってその上限である指定建ぺい率が決まっています。

通行や防災を目的としているため、特定行政庁が指定した角地や、防火地域内の耐火建築物などは建ぺい率が緩和されます。

建ぺい率50%や60%と聞くと意外と小さな建物しか建たないと思われるかもしれませんが、外周に空地を作ったり庭を造ったりする住宅ではこれで十分なことが多いものです。

次では、建ぺい率とともにもう一つの大切な指標である「容積率」による制限をみていきましょう。

【P.S.】失敗しない家の買い方を2時間でマスター!【大好評セミナー】

現在「家の買い方セミナー」(無料)を開催中です。

多くの方から高い評価を得ているこのセミナー。まだ家を買うかどうか決まっていない方から、既に取引を進めている方までぜひお気軽にご参加ください!

※【実績】最高評価“来て良かった!”が98%超!